Autora: Gladys Vargas

Una secuencia didáctica es un plan estructurado que organiza experiencias de aprendizaje de forma progresiva, guiado por resultados de aprendizaje y evidencias observables. Desde el enfoque de metodologías activas, este diseño coloca al estudiante en el centro del proceso educativo, favoreciendo su participación, autonomía y capacidad para transferir lo aprendido a contextos reales.

Zabala (1999) destaca que la secuencia didáctica es un conjunto de actividades articuladas que tienen sentido y continuidad, mientras que Wiggins y McTighe (2005) plantean que debe diseñarse “con el fin en mente”, garantizando la alineación entre resultados, actividades y evidencias.

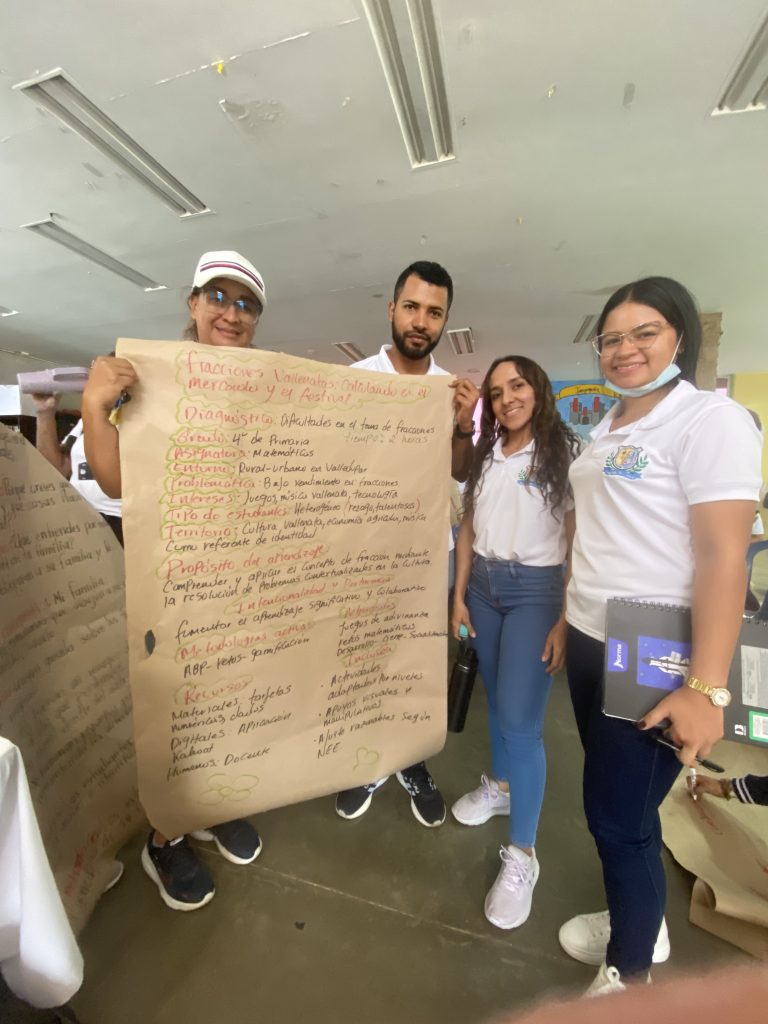

Encabezado de la Secuencia Didáctica

El encabezado proporciona información clave para contextualizar la planificación y asegurar su alineación con el currículo institucional. Debe incluir:

- Nombre de la secuencia didáctica

- Grado o nivel educativo

- Asignatura o área del conocimiento

- Tiempo estimado de ejecución

- Docente responsable

- Competencia(s) o eje(s) articulador(es)

- Contenidos:

- Conceptuales: saberes teóricos y nocionales.

- Procedimentales: habilidades, destrezas y procesos a desarrollar.

- Actitudinales: valores, actitudes y disposiciones frente al aprendizaje.

- Resultados de aprendizaje: formulados en términos de desempeños observables.

- Evidencias: productos o actuaciones que demuestran el logro de los resultados.

Actividades de Inicio

Propósito:

- Activar conocimientos previos (Ausubel, 1968).

- Generar motivación e interés.

- Presentar el reto o problema de investigación (Vygotsky, 1978).

Ejemplos:

- En ciencias, un video sobre contaminación del agua en la comunidad, seguido de un debate breve sobre causas y consecuencias.

- En lengua, una lluvia de ideas sobre palabras asociadas a un texto literario que se trabajará.

Actividades de Desarrollo

Propósito:

- Facilitar la construcción de nuevos saberes y su aplicación.

- Desarrollar competencias cognitivas, procedimentales y actitudinales.

- Favorecer la colaboración y el pensamiento crítico (Johnson & Johnson, 1999).

Ejemplos:

- Proyecto de investigación para medir la calidad del agua en diferentes puntos de la comunidad, documentando resultados en un informe digital.

- Estudio de caso sobre políticas ambientales locales, identificando actores y proponiendo soluciones.

Actividades de Cierre

Propósito:

- Consolidar y sintetizar lo aprendido.

- Evaluar la pertinencia y calidad de las evidencias.

- Promover la reflexión metacognitiva (Schön, 1983).

Ejemplos:

- Socialización de prototipos o productos ante la comunidad escolar, con retroalimentación de pares y docentes.

- Elaboración de un mapa conceptual colaborativo que resuma conceptos clave y relaciones.

Recursos y Evaluación

Los recursos deben ser variados y multimodales para atender la diversidad (CAST, 2018 – Diseño Universal para el Aprendizaje). La evaluación debe ser continua, formativa y auténtica (Black & Wiliam, 1998), empleando rúbricas, listas de cotejo y auto/coevaluaciones.

Referencias

- Ausubel, D. P. (1968). Educational Psychology: A Cognitive View. Holt, Rinehart & Winston.

- Black, P., & Wiliam, D. (1998). Assessment and classroom learning. Assessment in Education: Principles, Policy & Practice, 5(1), 7-74.

- CAST (2018). Universal Design for Learning Guidelines version 2.2.

- Johnson, D., Johnson, R., & Holubec, E. (1999). El aprendizaje cooperativo en el aula. Paidós.

- Schön, D. (1983). The Reflective Practitioner. Basic Books.

- Vygotsky, L. S. (1978). Mind in Society: The Development of Higher Psychological Processes. Harvard University Press.

- Wiggins, G., & McTighe, J. (2005). Understanding by Design. ASCD.

- Zabala, A. (1999). Enfoque globalizador y pensamiento complejo. Graó.